La sottrazione o la limitazione della libertà personale non devono annullare tutti gli altri diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione: è un dettato costituzionale, eppure l’esercizio dei diritti da parte delle persone detenute, anzi l’idea stessa alla base, è continuamente insidiata.

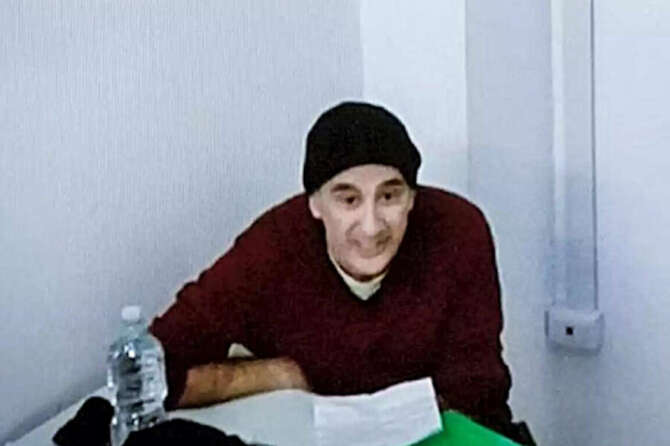

Il miglior esempio è rappresentato dalla “vicenda Cospito”, quando significativamente lo stesso ministro decise di interrogare il Comitato Nazionale di Bioetica circa i limiti o peculiarità, da un punto di vista etico dell’applicazione della legge 219/2017 (che prescrive il consenso del paziente ai trattamenti sanitari) in regime di detenzione carceraria: l’ipotesi sottesa era che il trattamento coatto fosse eticamente ammissibile poiché “il digiuno del detenuto Cospito sarebbe stato dettato da finalità estranee alla situazione clinica personale”. Si noti che tale limitazione (etica) dei diritti del detenuto, nel quesito del ministro, è sostenuta e rafforzata dalla responsabilità dell’istituzione che custodisce il detenuto (è eticamente accettabile – scriveva il ministro- che esse (le istituzioni statali) consentano a chi mette in atto questi comportamenti di lasciarsi morire?

Vale la pena di prendere sul serio la nota del ministro al CNB, anche se sganciata dalla vicenda Cospito ormai conclusasi, poiché prefigura un rovesciamento totale di sguardo sulla persona detenuta e il suo status, giuridico e etico: dall’equiparazione dei diritti fondamentali con i liberi/libere, motivata in nome di principi di umanità universali, alle “peculiarità e limitazioni” motivate dallo stato di detenzione e da (un certo modo di intendere) la “responsabilità” dell’istituzione di custodia. L’inquadramento dei diritti rimanda al cuore della questione carcere, al significato della pena come privazione della libertà. Un significato umano prima ancora che giuridico, come lucidamente spiegava Aldo Moro ai suoi studenti nella lezione da lui svolta il 13 gennaio 1976 nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma (che si può leggere nel volume a cura di S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto , Contro gli ergastoli, Futura, 2021, pp.215-228).

“La libertà è infatti un tratto essenziale dell’umano, dunque la pena della sottrazione della libertà è qualcosa di enorme: qualche cosa che è già di per sé così grave, così incisivo”– per usare le parole di Moro- da escludere che a questa punizione già così severa possano aggiungersi altre misure restrittive eccedenti la necessità. Nasce da qui, dalla piena comprensione della “enormità” della sottrazione della libertà, la dimensione etica del principio generale di limitare per quanto possibile il ricorso al carcere (la cautela in poenam) nonché di sforzarsi di trovare altre forme di pena che non limitino così radicalmente la libertà personale (vedi la giustizia di comunità). Ancora più importante, la sottrazione – così grave e così incisiva- della libertà personale rende ancora più prezioso per il detenuto e la detenuta mantenere i diritti altri dalla libertà personale. Di converso, la prospettiva della limitazione dei diritti è tanto più nefasta e dolorosa perché i diritti residui hanno un valore in più per la persona privata del bene fondamentale della libertà personale, rispetto ai liberi.

Si giustifica così l’etica del sostegno ai diritti, che apre un terreno di impegno attivo per la società e le istituzioni. Un terreno non facile, poiché la privazione della libertà tende di per sé a limitare, reprimere, in una parola a imprigionare tutti i diritti che le persone avrebbero sulla carta. “Liberare i diritti” è l’obiettivo, strettamente legato però a “liberare la soggettività” della persona detenuta. Ciò che forse non è ancora così chiaro è quanto incide nel minus di diritti la considerazione del detenuto come soggetto “incapacitato”. Questo è uno dei temi discussi nel seminario della Società della Ragione intitolato “Corpi, diritti, soggettività” (che si sta svolgendo a Firenze, dal 15 al 17 settembre). Il pensiero della persona incarcerata, le sue emozioni, le sue intenzioni hanno scarso, se non nullo valore.

In altre parole, l’imprigionamento del corpo risulta essere una mossa totalizzante, di completa soggezione, non solo fisica, al potere dell’istituzione. Avviene così il declassamento da “corpo pensante” a pura corporeità muta, su cui altri hanno potestà di prendere parola attribuendo significati, al di là del di lui o di lei volere. Ancora la vicenda Cospito è indicativa del processo di de-soggettivazione del prigioniero (cui si appoggia la negazione dei diritti). Cospito ha praticato lo sciopero del cibo – fino a mettere a repentaglio la salute- per interloquire con l’istituzione. Lo sciopero dovrebbe essere un diritto per tutti.

Ma il suo intento è stato ignorato e stravolto in atto di tentato suicidio, come rivolta e ricatto all’istituzione. Alcuni, per sostenere interventi forzati, hanno perfino affermato che la prigionia rende le persone vulnerabili, dunque incapaci di intendere e di volere, specie nel delicato campo della rinuncia ai trattamenti: esplicitando così il passaggio da “corpo muto” a “corpo a disposizione”, sotto il pietoso ombrello del paternalismo.

Ma gli esempi sono tanti. I tentativi dell’istituzione di circoscrivere nell’ambito della psichiatria il disagio e l’autolesionismo del carcere possono anche essere letti quale scorciatoia di “ammutolimento” dei corpi. Dare voce al corpo imprigionato. Si dirà che è un paradosso. Proprio per questo va sostenuto e praticato, per aprire la strada al “carcere dei diritti”.